近日,中央民族大学生命与环境科学学院的研究团队带来一项突破性成果——“磁萃薯凝——磁驯SBR红薯废水低碳高值化EPS联产系统”。这一创新系统精准瞄准了红薯淀粉加工行业长期存在的废水处理难题,为行业发展开辟了新方向。

在红薯淀粉加工过程中,废水处理效率低、资源化利用不足以及胞外聚合物(EPS)生产成本高,一直是困扰企业的痛点。中央民族大学的团队另辟蹊径,将磁驯化技术与改进型序批式反应器(SBR)工艺深度融合,成功实现了废水净化与EPS生产的协同发展。

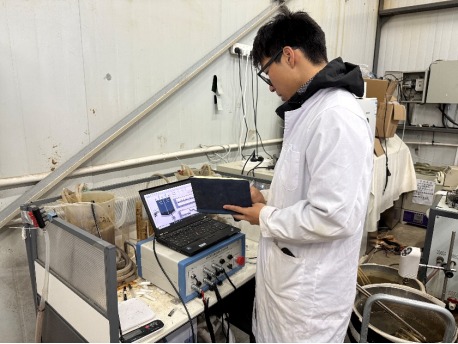

该系统以红薯废水作为微生物培养基,巧妙地集成了永磁体磁场调控、水流增氧器及污泥增氧盘等核心模块。永磁体磁场通过磁致效应,显著增强了微生物的代谢活性和絮凝能力;基于伯努利原理设计的水流增氧器,能有效提升溶解氧浓度;污泥增氧盘则利用自由落体过程,强化了气液接触效率。在这些模块的协同作用下,活性污泥的物理化学特性得到极大优化,污泥沉降性能提升了33.1%,有效降低了污泥膨胀的风险。

从处理效果来看,该系统表现堪称惊艳。实验数据显示,在磁场条件下,COD去除率高达99.7%,浊度去除率稳定在99.4%以上,同时EPS分泌量增加了25.6%,其中LB-EPS含量显著提升,进一步强化了污泥的絮凝效果。

在经济效益方面,系统通过联产EPS替代传统絮凝剂的投加,不仅减少了药剂成本,还创造了额外收益,每日创收可达315.05元/m³,投资回收期也大幅缩短至2.05年。在环境效益上,相比传统UASB-SBR工艺,碳排放减少了19.92kgCO₂/m³・天,降碳比例高达97.2%,远超行业标准。

这一技术的核心创新在于将污水处理模式从传统的“末端治理”转变为“资源-能源-碳汇”三位一体的新模式。一方面,红薯废水中的有机组分被高效转化为EPS,降低了传统培养基的成本;另一方面,磁驯化技术减少了曝气能耗和对化学药剂的依赖,实现了低碳运行。此外,系统生产的EPS作为环境友好型絮凝剂,可广泛应用于多个领域,推动行业的绿色转型。该工艺还能兼容现有SBR设施改造,为污水处理厂的低碳升级提供了低成本方案。这一成果为“双碳”战略下工业废水的高值化利用和碳中和目标的实现,提供了可复制、可推广的创新路径,具有显著的经济、环保和社会示范效应。